المستدرك على كتاتب بيوتات موصلية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على والسلام على سيد المرسلين وبعد :

المقدمة

ظهرت في الاونة الاخيرة بعض الكتب التي تهتم بذكر السير والتراجم وعلم النسب حوت الغث والسمين ولاجل التصحيح والاستدراك على ماحوت تلك الكتب من اخطاء ومتناقضات خصصنا هذه المدونة لتمحيص تلك الكتب وماحوت من اخطاء ومبالغات بدانا بالكتاب الاول الذي صدر تحت عنوان تاريخ الموصل المحلي رقم 5 اصدر الكاتب عماد غانم الربيعي كتابه المعنون (بيوتات موصلية ) الطبعة الثانية في 1432هـ - 2011م وتحت رقم إيداع (321) لسنة 2011م طباعة مكتب البقيع للطباعة :دوميز الموصل 2011م بجزأين ، ونظرا لاحتواء الكتاب على مجموعة لا يستهان بها من الاخطاء والمتناقضات كان لابد من تصحيحها واستدراكها والذي يبدو من خلال ما ورد في الكتاب انه قد كتب على عجالة كبيرة وتمت طباعته بطريقة محلية سريعة ، بعد الإهداء يذكر المؤلف في المقدمة عن نفاد الطبعة الأولى من كتابه و انه قد قام بتوزيع البيوتات في كتابه حسب الأحرف الأبجدية ،و في الصفحة 7- 14 وتحت عنوان (ملامح المجتمع الموصلي) كتب الأستاذ الكاتب مقولته في ثمان صفحات تأرجح فيها بين مدينة الموصل(الحضرية ) المعروفة والمسورة بسورها القديم وبين قرى السلامية والكبة والشمسيات والبوير والحضر وصولا الى قرية أسكي موصل وقضاء تلعفر مناقضا بذلك عنوان كتابه فالعنوان هو بيوتات موصلية فهو من جهة يتكلم عن الموصل كإقليم يشمل القبة والسلامية والشمسيات وصولا إلى قرية النبي يونس ومن جهة أخرى يعود ليقرر أن ما يهمه في بحثه هو المدينة القديمة (الموصل ) المحصورة داخل السور ثم يخرج مرة أخرى فيعود ليذكر البيوتات التي تعود بأصولها الى قبيلة الجبور ويذكر أنها وصلت الموصل بحدود 1800م بسبب حرب الأشقاء والذي يفهم من كلامه أنهم وصلوا مدينة الموصل المسورة المدينة المعروفة التي تهم بحثه المعنون (بيوتات موصلية ) الا انه يستدرك ثم يذكر أنها (أي قبيلة الجبور ) استقرت على امتداد ضفة دجلة (جنوب الموصل) وفي قرى أسكي موصل وقضاء تلعفر، فمن الناحية الاكاديمية يعتبر الكاتب قد خالف العنوان الذي وضعه لكتابه وكان عليه افراد كتاب خاص عن بيوتات ريف الموصل اسوة بالكاتب بلاوي الحمدوني ، وفي الصفحة 12 من الجزء الاول من كتابه المذكور يقول ( كما سكنت الموصل بعض البيوتات ذات الأصول الكردية ، وهي مركز لإقليم واسع فيه العديد من القرى الكردية ، تسللت هذه الأسر إلى الموصل ، بحثا عن الأمن وفرص العمل ) فما المقصود بعبارة التسلل وهل كان النزوح الى المدينة يحدث سرا بطريقة التسلل ؟! ام ان الكاتب متأثر بالنفس القومي للحقبة الماضية ؟،ثم ذكر الكاتب مصطلحات (الانثولوجية – والانثوغرافية ) ومصطلح (مورفولوجيا ) مدعيا ادعى تماسك المجتمع الموصلي تماسكا فذا، وهنا كان عليه ان يبرهن التماسك الفذ الذي ذكره ، ثم يعود الكاتب ليؤكد على أن ما يهمه في مبحثه هو بيوتات المجتمع الموصلي داخل السور بقوله ( وما يهمنا من بيوتات المجتمع الموصلي داخل السور انه كان يتركب من جماعات (انثوغرافية – سكانية ) تختلف في أصولها وجذورها كما شاهدنا ) إلا أن الكاتب وقع في تناقض كبير مع ما يهمه فقد أورد في كتابه العديد من الأسر غير الموصلية التي لا ينطبق عليها وصف المجتمع الموصلي داخل السور كما وصفه في مقدمته.. وهو المجتمع الحضري وسيأتيك عزيزي القارئ العدد الكبير من الأسر التي ذكرها في كتابه والتي لا ينطبق عليها عنوان كتابه (بيوتات موصلية ) ولا ما يهمه في بحثه كما يقول ..،ثم قفز على اسطر التاريخ بعبارة خطيرة اذ ذكر ضمن النص ( يشكل العرب النسبة العالية من السكان في الموصل ، سكنوها بعد اندحار المغول الاليخانيين ) وهنا وقع الكاتب بإشكالية تاريخية خطيرة جدا بقوله إن العرب سكنوا الموصل بعد اندحار المغول وهذا خلل كبير وخاصة وانه استخدم لفظة العرب مطلقة بلا تقييد إذ أن العرب سكنوا الموصل قبل الفتح ومنذ بداية الفتح الإسلامي للموصل ولم تكن الموصل عبر تاريخها الا مدينة عربية وقد توزعت القبائل العربية ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة الموصل المسورة كما سنبين ذلك للقارئ الكريم كي لا يقع لالتباس عليه ،و يؤكد في الصفحة 10 من الكتاب بقوله (كانت الموصل ولازالت مجتمع بيوتات ولم يكن لعرب القبائل تواجدا فيها ) ولم يثبت ما ذكره بمصدر يؤكد تلك المعلومة الخاطئة والتي لا يمكن أن يكون كاتبها على علم ودراية في تاريخ الموصل وقبائلها العربية القديمة جدا فمجتمع البيوتات الموصلية مجتمع عربي أصيل يتكون معظمه من عرب القبائل القديمة وهي أمهات القبائل كطي والخزرج وتميم والطالبيين و الازد وبني تغلب وغيرها من القبائل الام المولدة لباقي القبائل وأهل المدينة الأصليون هم بقايا الازد و بني تغلب الغلباء وبني حمدان بن حمدون و سكنت قبيلة الشهوان في أقدم بقعة من المدينة وبقايا بني عقيل وهؤلاء جميعا هم عربها الأصليون بل تعد قبائلهم معدن العرب ومادتها الأساسية وهم من سادها وقادها عبر التاريخ ولم تستقر الموصل وما انقادت لغيرهم عبر تاريخها الطويل وقد تأثرت المدينة بطابع تلك القبائل المعروفة بالشجاعة والعناد وعدم الانقياد بسهولة وعدم إعطاء صوتها لأحد بسهولة وعدم الرضى على الولاة والأمراء لذلك كانت مدينة الموصل خارجية عبر العصور تجري في عروقها دماء التغلبية والازدية الأصيلة ولا تزال تسري في عروقها ومعدن عائلاتها القديمة التي حملت معها تلك الجينات عبر الزمن الطويل وهذا معروف ومثبت بالمراجع التاريخية و لم يكن هوى أهل الموصل يوما تبعا للأمويين أو غيرهم كما يقرر بعض الباحثين بل كانت الموصل خارجية عبر تاريخها الإسلامي منذ العهد الأموي وقد حافظت على لهجات القبائل العربية القديمة المعروفة وبقيت على سليقتها العربية فضلا على أن معظم الا قحاح (القدماء ) يمتلكون مخارج حروف اللغة العربية السليمة مائة بالمائة فينطقون حروف العربية من مخارجها الصحيحة من غير تكلف ولا تعسف بصورة تمييزهم عن بقية السكان من ذوي الأصول الريفية والبدوية ذلك لأنهم ورثوا جينات الازد وتغلب وتميم أبا عن جد وكانت فيهم ثالث المدارس النحوية (مدرسة ابن جني النحوي ) وخيرة المحدثين (ابي يعلى الموصلي) صاحب المسند الشهير بمسند ابي يعلى الموصلي ولو قدر لعلم الجينات أن يدخل الى هذه المدينة فإننا نجزم بان أكثر من سبعون بالمائة من الموصليين القدماء (الاقحاح ) يحملون جينات تلك القبائل العربية القديمة التي هي معدن العرب ومادته ،زيادة على ذلك فان عوارف المدينة ونسابوها القدماء كانوا يعلمون العوائل الغير عربية التي سكنت المدينة ويعلموها لأبنائهم ولو لم يكونوا من العرب لما اهتموا بذلك العلم وتناقلوه عبر الأجيال حتى وصل الأمر بان يختبئ الأعجمي وينكر أصله ويدعي العروبة إذ لو لم يكن الموصليون عربا اصلاء متزمتين الى ذلك الحد و يؤكدون على ذلك بإلحاح ملحوظ لما تستر البعض من أعجميتهم في هذا المجتمع ، وعاشوا باحترام الآخر الذي سكن بينهم من أصول أعجمية مختلفة وغالبا ما كانوا يتزوجون من نساء تلك العائلات إلا أنهم لا يزوجونهم من بناتهم وهذه من أهم مزايا العرب الاصلاء المتزمتين بعروبتهم فكان اهل الموصل الاقحاح يشددون على مسالة الكفء وهذه من أهم مزايا العرب منذ القدم ، وكان على الكاتب التفريق بين مصطلح القبائل العربية المطلق بلا تقييد والقبائل العربية الريفية والبدوية .. فالعرب أقسام ثلاث ( عربي مدني وعربي ريفي وعربي بدوي ) كما أن لسان القران الكريم كان عربيا مدنيا نزل بلغة قريش في مكة والمدينة المنورة بدليل انه سمى البدو أعرابافأهل الموصل عرب قبائل متمدنة معروفة عبر التاريخ كعرب مكة والمدينة المنورة وغيرها من مدن العرب في الشام واليمن وبقية مدن العراق كسامراء والبصرة والكوفة أسهمت تلك القبائل في بناء التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية وقدمت تلك القبائل نموذجا فذا في إدارة الموصل ذاتيا ثم تحولت عبر الزمن الى مسميات أخرى وبيوتات ذات طابع مدني واليك عزيزي القارئ خارطة المرحوم احمد الصوفي لمدينة الموصل وقد توزعت فيها القبائل العربية العريقة منذ القدم

خارطة الصوفي توضح توزيع القبائل العربية داخل الموصل القديمة منذ الفتح الاسلامي وحتى العهد الاتابكي

وقد أوقع الكاتب وأمثاله القراء بوهم كبير ظنا منهم ان الارتماء بأحضان البادية والريف والتقاليد الريفية تعني العروبة اوان من يتكلم بلهجة الريف كان عربيا صرفا فراح البعض منخرطين بكل سذاجة وراء هؤلاء الكتاب مبتعدين عن الحضارة والتمدن ظنا منهم وبترويج المروجين أنهم بذلك يحافظون على عروبتهم والتي ما حافظ عليها الا القران الكريم والعلماء في المدن وكبرى حاضرات البلدان العربية فهم متوهمون ذلك لان ابناء الموصل القدماء (الاقحاح ) ما فقدوا يوما عروبتهم وأصولهم العربية ولم يكونوا بحاجة إلى من ينسبهم أو يعلمهم قبائلهم العربية الأصيلة والى من تعود بل وجدنا العكس عندما تقبل الكثير من العشائر الريفية الغرباء والدخلاء من غيرهم حتى اختلطوا بهم ونافسوهم الاصل والمشيخات ،وقد أسهم بعض سكان محلات غرب الموصل في ترويج تلك الفكرة التي لا تزال تحمل الطابع الريفي والبدوي كونها من المناطق حديثة التكوين من حيث العمق الحضاري المدني و وللأسف يطلقون العنان لأنفسهم على أنهم عرب الموصل بطابع فيه شيء من الكبر والطابع الريفي أن دل على شيء فإنما يدل على العمق الحضاري غير البعيد داخل المدينة ويلاحظ أن الباحث تأثر بتلك السمة تأثرا واضحا في التأرجح بين الريف والمدنية

الجزء الاول

الصفحة 15 تحت عنوان (ال الارحيم) : السؤال ذكر الكاتب ان تاريخ الأسرة يعود إلى سنة 1150 هـ /1737م ولم يحل ماذكره الى وثيقة او مصدر تاريخي يؤكد المعلومة ولم يذكر عن اسماء الاجداد البعيدين المعاصرين لتلك الفترة الزمنية .

الصفحة 24 – 31 الجزء الأول تحت عنوان (الاغوات) : يقول الباحث في ترجمة الملا محمد الحيالي ( ولبعد الباب العالي عن مدينة الموصل لم يبلغ بمنحه لقب الأغا الذي حمله من بعده ابنه يوسف) !! السؤال مطروح على الكاتب انه لم يحل ما ذكره إلى مصدر تاريخي أو وثيقة تاريخية تشير الى هذه المعلومة والى الفترة الزمنية التي عاش بها الملا محمد و في اي عهد حدثت بالتحديد ؟، وهل يمكن أن يحمل الابن لقب عسكري تلقده والده بعد فترة طويلة ، وهل كان اللقب عسكري ام مدني ؟ ثم تناقض الكاتب في تفسيره للقب (الأودة باشي) من خلال كتاباته المتناقضة مع بعضها ففي معرض ترجمته لشخصية سليمان اغا الأودة باشي ت 1294هـ / 1877م من سكان محلة باب البيض وهو احد شخصيات الموصل التي حملت لقب الاغا وهو جد الاسرة المذكورة ، ففي الجزء الاول من كتابه بيوتات موصلية / الطبعة الثانية 2011م / الصفحات 23- 31 والتي اعيد نشر نصها في صحيفة ذاكرة مدينة العدد 26 في 13/4/2013م الصفحة الرابعة وضعنا الاستاذ الكاتب امام حيرة من امره فتارة يذكر بان هذا اللقب هو منصب اداري حصل على هذا اللقب سليمان اغا مكافأة له على فض نزاع بين اهالي المدينة سنة1260هـ بين نصارى الدومنيكان في منطقة الساعة بالموصل ، ثم ترجم لمعنى هذه الكلمة بالهامش رقم 3 من نفس الكتاب بقوله (اوده بمعنى غرفة وباشي بمعنى سيد فيكون معنى هذا اللقب هو رئيس الغرفة ومقدمها وهو منصب اداري ) ولما كان هذا المنصب هو منصب اداري فلم يترجم الكاتب عن نوع الغرفة هل هي غرفة ادارية تابعة لوالي المدينة مثلا ؟ او غرفة تجارة مثلا ؟ او غرفة صناعية او غرفة ما مرتبطة بوظيفة معينة ؟ طالما المنصب هو منصب اداري رسمي وهل كانت تلك الوظيفة في الموصل ام في استانبول او في مدينة اخرى ، وفي العام 2013م اصدر الكاتب مقالا في صحيفة نينوى الثقافية يصدرها البيت الثقافي الموصل /العدد 52 اب /السنة الخامسة /الصفحة 4 تحت عنوان (محلة باب البيض ) جاء فيها اشهر بيوتات المحلة منهم سليمان اغا الأودة باشي وفسر معناها بقوله (اي الرجل الذي يجلس في صدر المجلس وكان لهم في المحلة مجلس) وهنا اضاف الكاتب تعريف ثالث جديد على ما كان قد كتبه سابقا وخالف ما ذكره سابقا فتارة هو منصب اداري اي وظيفة ادارية حصل عليها المذكور كونه كان يوفق بين المتخاصمين وتارة هو رئيس الغرفة ومقدمها ، وتارة جعله من يجلس في صدر المجلس ولم يحدد عن اي مجلس ؟ واذا كان اللقب رسمي فيتوجب ان يكون المجلس رسمي غير محلي ؟

وبالتالي ما علاقة مجلسه المحلي باللقب الرسمي الممنوح من السلطة آنذاك ؟ والواضح ان هناك عملية خلط واضح بالأوراق ولو عدنا الى التفسير المعتمد لهذا اللقب الرسمي من قبل الدولة العثمانية لوجدناه يعني خادم الغرفة وهو الشخص المخول بالدخول على غرفة الوالي او السلطان او الشخص عالي المقام وهو منصب خدمي غير عسكري و قد ترجمه الى العربية الدكتور صالح سعداوي في مذكرات عائشة عثمان اوغلي المعنون (والدي السلطان عبد الحميد الثاني ) بلفظة (الباش مصاحب) وهو منصب بدرجات متفاوتة من الدرجة الاولى ومنهم من الدرجة الثانية ومنهم من الثالثة والرابعة ومنهم من الدرجة الاعتيادية دون الدرجات الاربعة منهم في خدمة السلاطين والامراء والولاة وغالبا ما كانوا من المماليك البيض وعندما يتوفى سيدهم او السلطان فهم لا يعملون في خدمة السلطان او السيد الجديد بل تطلق لهم الحرية ليعيشوا بقية حياتهم كيف ما يشاؤون فينتقلون بين المدن ويذهبون للعيش هنا وهناك حسب توصيف عائشة عثمان اوغلو ،دخل بعض هؤلاء الى المجتمعات العربية وتواصل بعضم مع عشائر لها كيان وشاخوا بهم كبليبل اغا الذي شاخ بعشيرة العبيد كما يقرر الكاتب ازهر العبيدي في الجزء الاول من كتاب امارة العبيد الحميرية ،

جاء في ترجمه الاوده باشي : أما لقب أودة باشى فهو تحريف للفظ ( أوضة باشى ) وهو لقب لموظف عسكري يرأس إحدى فرق ( بلوكات ) الأوجاق العسكري ويقيم البلوك عادة في أوضة وهي كلمة تركية تعني غرفة أو قاعة كبيرة ومن هنا لقب رئيسة بالأوضة باشى . وهو لقب استعمل في بلدان عربية مثل سوريا ولبنان والعراق ومصر اثناء الحكم العثماني .

وصف الاوده باشي في مذكرات عائشة عثمان اوغلو

الجزء الاول الصفحة 33 آل الأغا : ذكر الكاتب بقوله ( وهم أعقاب جدهم القريب سهيل بن احمد بن نجم بن عبدالله بن علان ) ولم يذكر نسبتهم الصحيحة ولا تسميتهم الصحيحة هي ( آل سهيل أغا النجماوي) في محلة خزرج ولم يشر الباحث إلى أنهم رؤساء عشيرة البو نجمة بالموصل كما أشار إلى غيرهم مثلا او انهم من بيوتات الوجاهة كما عبر عن ذلك لعوائل أخرى ثم اورد معلومة خاطئة بقوله ان احمد أغا كان معاصرا لوالي الموصل (حسين باشا الجليلي ت 1170هـ / ) ولم يحلنا إلى مصدر يؤكد هذه المعلومة الخاطئة علما أن احمد اغا عاش ما بين العام 1850م وحتى 1932م وهو احد أعيان مدينة الموصل ووجاهتها المذكور في الوثيقة التوكيلية لجمعية العلم المناهضة للاحتلال البريطاني ينظر الصفحة 233 من كتاب أسرار الكفاح الوطني للغلامي ورد فيها اسم (احمد آل سهيل أغا النجماوي) بهذه العبارة وهو احد أعيان مدينة الموصل وشخصياتها الموقعين على وثيقة الجمعية آنذاك

ظهرت في الاونة الاخيرة بعض الكتب التي تهتم بذكر السير والتراجم وعلم النسب حوت الغث والسمين ولاجل التصحيح والاستدراك على ماحوت تلك الكتب من اخطاء ومتناقضات خصصنا هذه المدونة لتمحيص تلك الكتب وماحوت من اخطاء ومبالغات بدانا بالكتاب الاول الذي صدر تحت عنوان تاريخ الموصل المحلي رقم 5 اصدر الكاتب عماد غانم الربيعي كتابه المعنون (بيوتات موصلية ) الطبعة الثانية في 1432هـ - 2011م وتحت رقم إيداع (321) لسنة 2011م طباعة مكتب البقيع للطباعة :دوميز الموصل 2011م بجزأين ، ونظرا لاحتواء الكتاب على مجموعة لا يستهان بها من الاخطاء والمتناقضات كان لابد من تصحيحها واستدراكها والذي يبدو من خلال ما ورد في الكتاب انه قد كتب على عجالة كبيرة وتمت طباعته بطريقة محلية سريعة ، بعد الإهداء يذكر المؤلف في المقدمة عن نفاد الطبعة الأولى من كتابه و انه قد قام بتوزيع البيوتات في كتابه حسب الأحرف الأبجدية ،و في الصفحة 7- 14 وتحت عنوان (ملامح المجتمع الموصلي) كتب الأستاذ الكاتب مقولته في ثمان صفحات تأرجح فيها بين مدينة الموصل(الحضرية ) المعروفة والمسورة بسورها القديم وبين قرى السلامية والكبة والشمسيات والبوير والحضر وصولا الى قرية أسكي موصل وقضاء تلعفر مناقضا بذلك عنوان كتابه فالعنوان هو بيوتات موصلية فهو من جهة يتكلم عن الموصل كإقليم يشمل القبة والسلامية والشمسيات وصولا إلى قرية النبي يونس ومن جهة أخرى يعود ليقرر أن ما يهمه في بحثه هو المدينة القديمة (الموصل ) المحصورة داخل السور ثم يخرج مرة أخرى فيعود ليذكر البيوتات التي تعود بأصولها الى قبيلة الجبور ويذكر أنها وصلت الموصل بحدود 1800م بسبب حرب الأشقاء والذي يفهم من كلامه أنهم وصلوا مدينة الموصل المسورة المدينة المعروفة التي تهم بحثه المعنون (بيوتات موصلية ) الا انه يستدرك ثم يذكر أنها (أي قبيلة الجبور ) استقرت على امتداد ضفة دجلة (جنوب الموصل) وفي قرى أسكي موصل وقضاء تلعفر، فمن الناحية الاكاديمية يعتبر الكاتب قد خالف العنوان الذي وضعه لكتابه وكان عليه افراد كتاب خاص عن بيوتات ريف الموصل اسوة بالكاتب بلاوي الحمدوني ، وفي الصفحة 12 من الجزء الاول من كتابه المذكور يقول ( كما سكنت الموصل بعض البيوتات ذات الأصول الكردية ، وهي مركز لإقليم واسع فيه العديد من القرى الكردية ، تسللت هذه الأسر إلى الموصل ، بحثا عن الأمن وفرص العمل ) فما المقصود بعبارة التسلل وهل كان النزوح الى المدينة يحدث سرا بطريقة التسلل ؟! ام ان الكاتب متأثر بالنفس القومي للحقبة الماضية ؟،ثم ذكر الكاتب مصطلحات (الانثولوجية – والانثوغرافية ) ومصطلح (مورفولوجيا ) مدعيا ادعى تماسك المجتمع الموصلي تماسكا فذا، وهنا كان عليه ان يبرهن التماسك الفذ الذي ذكره ، ثم يعود الكاتب ليؤكد على أن ما يهمه في مبحثه هو بيوتات المجتمع الموصلي داخل السور بقوله ( وما يهمنا من بيوتات المجتمع الموصلي داخل السور انه كان يتركب من جماعات (انثوغرافية – سكانية ) تختلف في أصولها وجذورها كما شاهدنا ) إلا أن الكاتب وقع في تناقض كبير مع ما يهمه فقد أورد في كتابه العديد من الأسر غير الموصلية التي لا ينطبق عليها وصف المجتمع الموصلي داخل السور كما وصفه في مقدمته.. وهو المجتمع الحضري وسيأتيك عزيزي القارئ العدد الكبير من الأسر التي ذكرها في كتابه والتي لا ينطبق عليها عنوان كتابه (بيوتات موصلية ) ولا ما يهمه في بحثه كما يقول ..،ثم قفز على اسطر التاريخ بعبارة خطيرة اذ ذكر ضمن النص ( يشكل العرب النسبة العالية من السكان في الموصل ، سكنوها بعد اندحار المغول الاليخانيين ) وهنا وقع الكاتب بإشكالية تاريخية خطيرة جدا بقوله إن العرب سكنوا الموصل بعد اندحار المغول وهذا خلل كبير وخاصة وانه استخدم لفظة العرب مطلقة بلا تقييد إذ أن العرب سكنوا الموصل قبل الفتح ومنذ بداية الفتح الإسلامي للموصل ولم تكن الموصل عبر تاريخها الا مدينة عربية وقد توزعت القبائل العربية ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة الموصل المسورة كما سنبين ذلك للقارئ الكريم كي لا يقع لالتباس عليه ،و يؤكد في الصفحة 10 من الكتاب بقوله (كانت الموصل ولازالت مجتمع بيوتات ولم يكن لعرب القبائل تواجدا فيها ) ولم يثبت ما ذكره بمصدر يؤكد تلك المعلومة الخاطئة والتي لا يمكن أن يكون كاتبها على علم ودراية في تاريخ الموصل وقبائلها العربية القديمة جدا فمجتمع البيوتات الموصلية مجتمع عربي أصيل يتكون معظمه من عرب القبائل القديمة وهي أمهات القبائل كطي والخزرج وتميم والطالبيين و الازد وبني تغلب وغيرها من القبائل الام المولدة لباقي القبائل وأهل المدينة الأصليون هم بقايا الازد و بني تغلب الغلباء وبني حمدان بن حمدون و سكنت قبيلة الشهوان في أقدم بقعة من المدينة وبقايا بني عقيل وهؤلاء جميعا هم عربها الأصليون بل تعد قبائلهم معدن العرب ومادتها الأساسية وهم من سادها وقادها عبر التاريخ ولم تستقر الموصل وما انقادت لغيرهم عبر تاريخها الطويل وقد تأثرت المدينة بطابع تلك القبائل المعروفة بالشجاعة والعناد وعدم الانقياد بسهولة وعدم إعطاء صوتها لأحد بسهولة وعدم الرضى على الولاة والأمراء لذلك كانت مدينة الموصل خارجية عبر العصور تجري في عروقها دماء التغلبية والازدية الأصيلة ولا تزال تسري في عروقها ومعدن عائلاتها القديمة التي حملت معها تلك الجينات عبر الزمن الطويل وهذا معروف ومثبت بالمراجع التاريخية و لم يكن هوى أهل الموصل يوما تبعا للأمويين أو غيرهم كما يقرر بعض الباحثين بل كانت الموصل خارجية عبر تاريخها الإسلامي منذ العهد الأموي وقد حافظت على لهجات القبائل العربية القديمة المعروفة وبقيت على سليقتها العربية فضلا على أن معظم الا قحاح (القدماء ) يمتلكون مخارج حروف اللغة العربية السليمة مائة بالمائة فينطقون حروف العربية من مخارجها الصحيحة من غير تكلف ولا تعسف بصورة تمييزهم عن بقية السكان من ذوي الأصول الريفية والبدوية ذلك لأنهم ورثوا جينات الازد وتغلب وتميم أبا عن جد وكانت فيهم ثالث المدارس النحوية (مدرسة ابن جني النحوي ) وخيرة المحدثين (ابي يعلى الموصلي) صاحب المسند الشهير بمسند ابي يعلى الموصلي ولو قدر لعلم الجينات أن يدخل الى هذه المدينة فإننا نجزم بان أكثر من سبعون بالمائة من الموصليين القدماء (الاقحاح ) يحملون جينات تلك القبائل العربية القديمة التي هي معدن العرب ومادته ،زيادة على ذلك فان عوارف المدينة ونسابوها القدماء كانوا يعلمون العوائل الغير عربية التي سكنت المدينة ويعلموها لأبنائهم ولو لم يكونوا من العرب لما اهتموا بذلك العلم وتناقلوه عبر الأجيال حتى وصل الأمر بان يختبئ الأعجمي وينكر أصله ويدعي العروبة إذ لو لم يكن الموصليون عربا اصلاء متزمتين الى ذلك الحد و يؤكدون على ذلك بإلحاح ملحوظ لما تستر البعض من أعجميتهم في هذا المجتمع ، وعاشوا باحترام الآخر الذي سكن بينهم من أصول أعجمية مختلفة وغالبا ما كانوا يتزوجون من نساء تلك العائلات إلا أنهم لا يزوجونهم من بناتهم وهذه من أهم مزايا العرب الاصلاء المتزمتين بعروبتهم فكان اهل الموصل الاقحاح يشددون على مسالة الكفء وهذه من أهم مزايا العرب منذ القدم ، وكان على الكاتب التفريق بين مصطلح القبائل العربية المطلق بلا تقييد والقبائل العربية الريفية والبدوية .. فالعرب أقسام ثلاث ( عربي مدني وعربي ريفي وعربي بدوي ) كما أن لسان القران الكريم كان عربيا مدنيا نزل بلغة قريش في مكة والمدينة المنورة بدليل انه سمى البدو أعرابافأهل الموصل عرب قبائل متمدنة معروفة عبر التاريخ كعرب مكة والمدينة المنورة وغيرها من مدن العرب في الشام واليمن وبقية مدن العراق كسامراء والبصرة والكوفة أسهمت تلك القبائل في بناء التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية وقدمت تلك القبائل نموذجا فذا في إدارة الموصل ذاتيا ثم تحولت عبر الزمن الى مسميات أخرى وبيوتات ذات طابع مدني واليك عزيزي القارئ خارطة المرحوم احمد الصوفي لمدينة الموصل وقد توزعت فيها القبائل العربية العريقة منذ القدم

خارطة الصوفي توضح توزيع القبائل العربية داخل الموصل القديمة منذ الفتح الاسلامي وحتى العهد الاتابكي

وقد أوقع الكاتب وأمثاله القراء بوهم كبير ظنا منهم ان الارتماء بأحضان البادية والريف والتقاليد الريفية تعني العروبة اوان من يتكلم بلهجة الريف كان عربيا صرفا فراح البعض منخرطين بكل سذاجة وراء هؤلاء الكتاب مبتعدين عن الحضارة والتمدن ظنا منهم وبترويج المروجين أنهم بذلك يحافظون على عروبتهم والتي ما حافظ عليها الا القران الكريم والعلماء في المدن وكبرى حاضرات البلدان العربية فهم متوهمون ذلك لان ابناء الموصل القدماء (الاقحاح ) ما فقدوا يوما عروبتهم وأصولهم العربية ولم يكونوا بحاجة إلى من ينسبهم أو يعلمهم قبائلهم العربية الأصيلة والى من تعود بل وجدنا العكس عندما تقبل الكثير من العشائر الريفية الغرباء والدخلاء من غيرهم حتى اختلطوا بهم ونافسوهم الاصل والمشيخات ،وقد أسهم بعض سكان محلات غرب الموصل في ترويج تلك الفكرة التي لا تزال تحمل الطابع الريفي والبدوي كونها من المناطق حديثة التكوين من حيث العمق الحضاري المدني و وللأسف يطلقون العنان لأنفسهم على أنهم عرب الموصل بطابع فيه شيء من الكبر والطابع الريفي أن دل على شيء فإنما يدل على العمق الحضاري غير البعيد داخل المدينة ويلاحظ أن الباحث تأثر بتلك السمة تأثرا واضحا في التأرجح بين الريف والمدنية

الجزء الاول

الصفحة 15 تحت عنوان (ال الارحيم) : السؤال ذكر الكاتب ان تاريخ الأسرة يعود إلى سنة 1150 هـ /1737م ولم يحل ماذكره الى وثيقة او مصدر تاريخي يؤكد المعلومة ولم يذكر عن اسماء الاجداد البعيدين المعاصرين لتلك الفترة الزمنية .

الصفحة 24 – 31 الجزء الأول تحت عنوان (الاغوات) : يقول الباحث في ترجمة الملا محمد الحيالي ( ولبعد الباب العالي عن مدينة الموصل لم يبلغ بمنحه لقب الأغا الذي حمله من بعده ابنه يوسف) !! السؤال مطروح على الكاتب انه لم يحل ما ذكره إلى مصدر تاريخي أو وثيقة تاريخية تشير الى هذه المعلومة والى الفترة الزمنية التي عاش بها الملا محمد و في اي عهد حدثت بالتحديد ؟، وهل يمكن أن يحمل الابن لقب عسكري تلقده والده بعد فترة طويلة ، وهل كان اللقب عسكري ام مدني ؟ ثم تناقض الكاتب في تفسيره للقب (الأودة باشي) من خلال كتاباته المتناقضة مع بعضها ففي معرض ترجمته لشخصية سليمان اغا الأودة باشي ت 1294هـ / 1877م من سكان محلة باب البيض وهو احد شخصيات الموصل التي حملت لقب الاغا وهو جد الاسرة المذكورة ، ففي الجزء الاول من كتابه بيوتات موصلية / الطبعة الثانية 2011م / الصفحات 23- 31 والتي اعيد نشر نصها في صحيفة ذاكرة مدينة العدد 26 في 13/4/2013م الصفحة الرابعة وضعنا الاستاذ الكاتب امام حيرة من امره فتارة يذكر بان هذا اللقب هو منصب اداري حصل على هذا اللقب سليمان اغا مكافأة له على فض نزاع بين اهالي المدينة سنة1260هـ بين نصارى الدومنيكان في منطقة الساعة بالموصل ، ثم ترجم لمعنى هذه الكلمة بالهامش رقم 3 من نفس الكتاب بقوله (اوده بمعنى غرفة وباشي بمعنى سيد فيكون معنى هذا اللقب هو رئيس الغرفة ومقدمها وهو منصب اداري ) ولما كان هذا المنصب هو منصب اداري فلم يترجم الكاتب عن نوع الغرفة هل هي غرفة ادارية تابعة لوالي المدينة مثلا ؟ او غرفة تجارة مثلا ؟ او غرفة صناعية او غرفة ما مرتبطة بوظيفة معينة ؟ طالما المنصب هو منصب اداري رسمي وهل كانت تلك الوظيفة في الموصل ام في استانبول او في مدينة اخرى ، وفي العام 2013م اصدر الكاتب مقالا في صحيفة نينوى الثقافية يصدرها البيت الثقافي الموصل /العدد 52 اب /السنة الخامسة /الصفحة 4 تحت عنوان (محلة باب البيض ) جاء فيها اشهر بيوتات المحلة منهم سليمان اغا الأودة باشي وفسر معناها بقوله (اي الرجل الذي يجلس في صدر المجلس وكان لهم في المحلة مجلس) وهنا اضاف الكاتب تعريف ثالث جديد على ما كان قد كتبه سابقا وخالف ما ذكره سابقا فتارة هو منصب اداري اي وظيفة ادارية حصل عليها المذكور كونه كان يوفق بين المتخاصمين وتارة هو رئيس الغرفة ومقدمها ، وتارة جعله من يجلس في صدر المجلس ولم يحدد عن اي مجلس ؟ واذا كان اللقب رسمي فيتوجب ان يكون المجلس رسمي غير محلي ؟

وبالتالي ما علاقة مجلسه المحلي باللقب الرسمي الممنوح من السلطة آنذاك ؟ والواضح ان هناك عملية خلط واضح بالأوراق ولو عدنا الى التفسير المعتمد لهذا اللقب الرسمي من قبل الدولة العثمانية لوجدناه يعني خادم الغرفة وهو الشخص المخول بالدخول على غرفة الوالي او السلطان او الشخص عالي المقام وهو منصب خدمي غير عسكري و قد ترجمه الى العربية الدكتور صالح سعداوي في مذكرات عائشة عثمان اوغلي المعنون (والدي السلطان عبد الحميد الثاني ) بلفظة (الباش مصاحب) وهو منصب بدرجات متفاوتة من الدرجة الاولى ومنهم من الدرجة الثانية ومنهم من الثالثة والرابعة ومنهم من الدرجة الاعتيادية دون الدرجات الاربعة منهم في خدمة السلاطين والامراء والولاة وغالبا ما كانوا من المماليك البيض وعندما يتوفى سيدهم او السلطان فهم لا يعملون في خدمة السلطان او السيد الجديد بل تطلق لهم الحرية ليعيشوا بقية حياتهم كيف ما يشاؤون فينتقلون بين المدن ويذهبون للعيش هنا وهناك حسب توصيف عائشة عثمان اوغلو ،دخل بعض هؤلاء الى المجتمعات العربية وتواصل بعضم مع عشائر لها كيان وشاخوا بهم كبليبل اغا الذي شاخ بعشيرة العبيد كما يقرر الكاتب ازهر العبيدي في الجزء الاول من كتاب امارة العبيد الحميرية ،

جاء في ترجمه الاوده باشي : أما لقب أودة باشى فهو تحريف للفظ ( أوضة باشى ) وهو لقب لموظف عسكري يرأس إحدى فرق ( بلوكات ) الأوجاق العسكري ويقيم البلوك عادة في أوضة وهي كلمة تركية تعني غرفة أو قاعة كبيرة ومن هنا لقب رئيسة بالأوضة باشى . وهو لقب استعمل في بلدان عربية مثل سوريا ولبنان والعراق ومصر اثناء الحكم العثماني .

وصف الاوده باشي في مذكرات عائشة عثمان اوغلو

الجزء الاول الصفحة 33 آل الأغا : ذكر الكاتب بقوله ( وهم أعقاب جدهم القريب سهيل بن احمد بن نجم بن عبدالله بن علان ) ولم يذكر نسبتهم الصحيحة ولا تسميتهم الصحيحة هي ( آل سهيل أغا النجماوي) في محلة خزرج ولم يشر الباحث إلى أنهم رؤساء عشيرة البو نجمة بالموصل كما أشار إلى غيرهم مثلا او انهم من بيوتات الوجاهة كما عبر عن ذلك لعوائل أخرى ثم اورد معلومة خاطئة بقوله ان احمد أغا كان معاصرا لوالي الموصل (حسين باشا الجليلي ت 1170هـ / ) ولم يحلنا إلى مصدر يؤكد هذه المعلومة الخاطئة علما أن احمد اغا عاش ما بين العام 1850م وحتى 1932م وهو احد أعيان مدينة الموصل ووجاهتها المذكور في الوثيقة التوكيلية لجمعية العلم المناهضة للاحتلال البريطاني ينظر الصفحة 233 من كتاب أسرار الكفاح الوطني للغلامي ورد فيها اسم (احمد آل سهيل أغا النجماوي) بهذه العبارة وهو احد أعيان مدينة الموصل وشخصياتها الموقعين على وثيقة الجمعية آنذاك

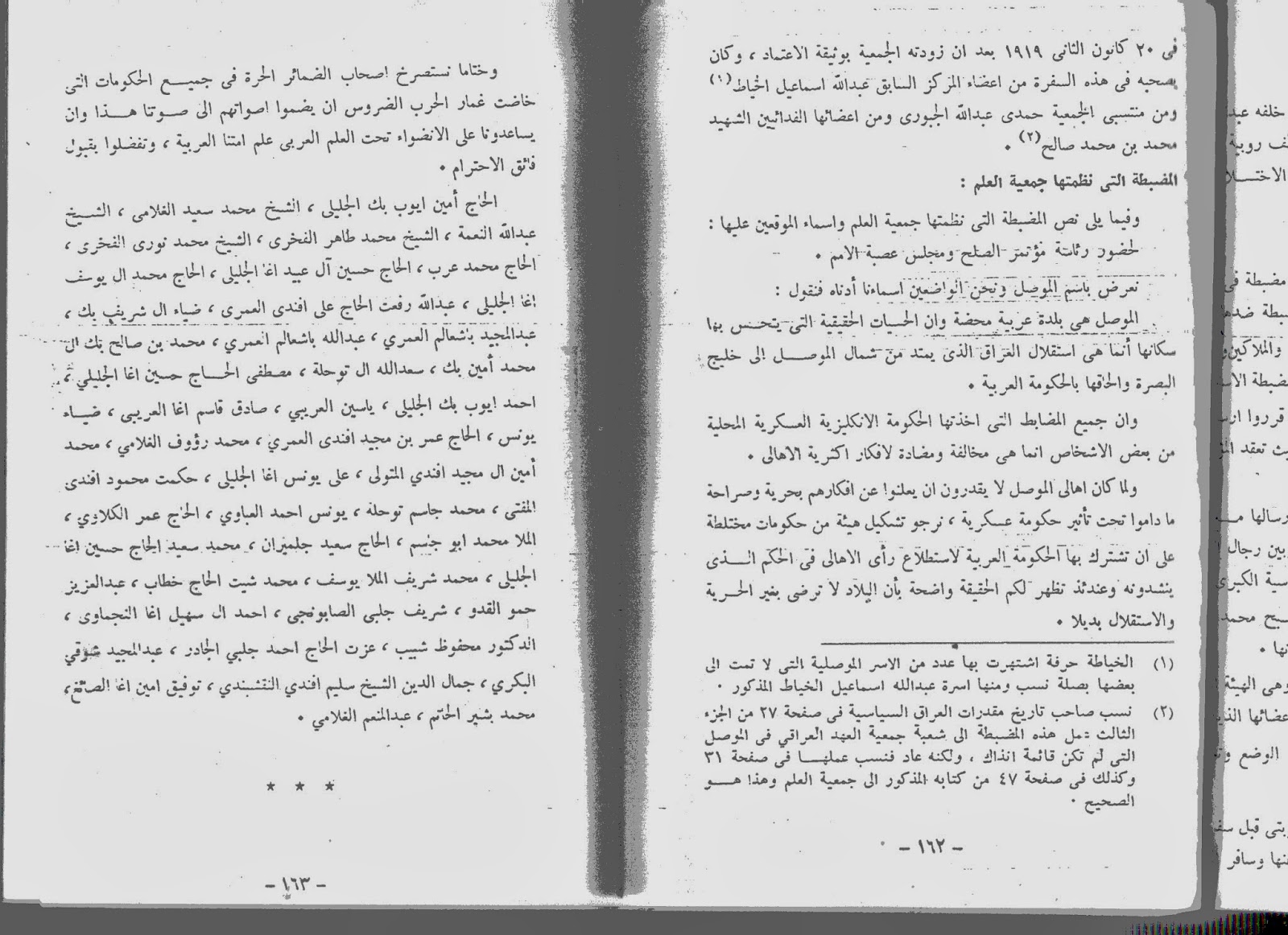

الصفحات من كتاب اسرار الكفاح الوطني

الجزء الصفحة 37 – 38 آل الايبكي: ذكر أنهم أعقاب قرة مصطفى بك بن يعقوب أغا الخرفاوي بن محمد بك (حامل السجادة ) ولم يذكر أنهم من العباسيين ثم في السطر السادس الصفحة 38 يقول ( ومن العباسيين أيضا آل هلاي بكي في تلعفر وال شيخ بزيني والقاضي ) فهو لم يذكر عباسية آل الأيبكي كي يستأنف ويقول (ومن العباسيين أيضا فلان وفلان .... ) ومما يؤاخذ عليه الكاتب أيضا انه خلط آل هلا يبكي في تلعفر وال شيخ بزيني( الأكراد) والقاضي مع موضوع عنوانه آل الأيبكي الموصليون ضمنا في عبارته تلك وفي ذلك خروج عن صلب الموضوع وخلط غير مبرر

الجزء الاول الصفحة 42(بيوتات موصلية ) السطر السابع تحت عنوان (اغوان ) يذكر الباحث العبارة (اغوان : من بيوتات محلة ، وهم اعقاب الجد عبدالله اغوان الذي كان سلحدار .....) و لم يسمي المحلة التي كانوا يسكنون فيها وتركها معلقة هكذا( بيوتات محلة ،) وفي السطر التاسع ذكر في تفسيره لمعنى كلمة أغوان ( واغوان تعني مثنى الأغا الاغاوان اي بيت الاغاوين وليس من الأفغان كما أشيع عند العامة وهم من عرب الارناؤوط ) ، ولكي نناقش هذه العبارة والتفسير الغريب الغير موثق واللا منطقي الذي جاء به الكاتب من بنات افكاره مدعيا ان ذلك مما اشيع عند العامة بخلاف الموثق ،نقول ان تفسير كلمة الاغوان على انها مثنى كلمة اغا تفسير بعيد عن الصحة مطلقا وهناك وثائق تدحض ما ذهب اليه الكاتب ، ولكي نقف على حقيقة الأمر نقول أن كلمة (الاغوان) لا تعني مثنى كلمة (أغا) مطلقا ولو كانت مثنى كلمة أغا لكانت تلفظ (أغا وان ) وليس (أغوان ) ولم يحلنا الى مصدر علمي ووثائقي في هذا التفسير كما أن اللفظ لا يستقيم وزنا ولم يستعمل في لهجة اهل الموصل مثل هذا اللفظ مطلقا اذ كان هناك عوائل أخرى فيها أكثر من أغا اطلق عليهم الأغوات بصفة الجمع

واما (الاغوان) فهم فصيلة من الأفغان ومدينتهم هي (قندهار) كما ذكر المؤرخ ياسين العمري في كتابه (الدر المكنون ) وقد ذكرهم ياسين العمري في كتابيه (الدر المكنون والآثار الجلية في الحوادث الأرضية) وذلك في حوادث سنة 1168 هــ/ 1747م وذكر أن لهم أمير كان يدعى (أزاد خان ملك الاغوان) حدثت بينه وبين اشرف شاه ملك الأفغان حروب سنة 1168هـ/1747م فغلب ازاد خان اشرف شاه في بداية العام ثم غلبه اشرف شاه في نهاية العام المذكور فاضطر للهرب وقدم الموصل ونزل هو وحريمه ضيفا في دار اسعد اغا الجليلي (ينظر مخطوطة زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية الصفحة 22 بخط الدكتور داؤود ألجلبي والمحفوظة في مكتب الأوقاف العامة بالموصل ومما يجدر الإشارة إليه أن الأستاذ عماد عبد السلام رؤوف عندما قام بتحقيق زبدة الاثار الجلية اعتمد على نسخة أو نسختين مكتوبة بواسطة الآلة الكاتبة وليس على النسخة الخطية للدكتور داؤود الجلبي وقد غير كلمة (أغوان )إلى كلمة (أفغان ) فأصبحت العبارة في كتابه المطبوع كالتالي ( ازاد خان ملك الافغان الذي تنازع مع اشرف شاه ملك الافغان ) ينظركتاب ( زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية لياسين العمري تحقيق عماد عبدالسلام رؤوف مطبعة النجف 1974م في حوادث العام 1168هـ ) ،غير ان العبارة الأصلية من المخطوطة الأم بخط الدكتور داؤود الجلبي تذكر (أزاد خان ملك الاغوان) فيكون ما كتبه الأستاذ الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف في تحقيقه المطبوع سنة 1974م هو تغيير لهذه العبارة إما (خطا أو تصحيف أو تغيير مقصود ) والله تعالى اعلم ، على أننا لم نتاكد من النسخ المكتوبه على الآلة الكاتبة التي اعتمدها المحقق رؤوف وهل أن العبارة موجودة بشكلها الصحيح أم لا ؟؟ مع انه لم يبتعد عن المعنى المضمون فالاغوان هم فرع من الافغان وهذا هو اسمهم (أغوان ) ولنا أن نتساءل إن كان قد غير العبارة فلماذا غيرها ؟،كما ورد في كتاب الدر المكنون في حوادث العام 1166هـ /1745م عن أسباب الخلاف بين شاه العجم والاغوان (ازاد خان ) إذ يقول ياسين العمري ( أن سبب ذلك أن شاه العجم بلغه حسن ابنة أزاد خان فخطبها فامتنع أزاد خان فاحتال عليه وأرسله الى بعض البلاد واحضر البنت وعقد عليها )ينظر(الصفحة 908 المجلد الثاني من الدر المكنون الناشر معاوية العمري سنة النشر 2012م ) وفي الصفحة 909 من نفس الكتاب يذكر العمري عن انكسار ازاد خان الاغوان ويقول ( وقتل من الاغوان خلق كثير ) ، ثم تناقض الكاتب مع المصدر الذي اعتمده فانه لما ترجم لشخصية المرحوم محمد توفيق أغوان معتمدا على كتاب ( الأناشيد الموصلية للمدارس العربية ) المطبوع سنة 1915م كمصدر الا ان هذا المصدر المذكور هو الذي يؤكد أفغانية آل أغوان !!! التي ينكرها الكاتب بلا دليل ينظر الصفحة 30 من كتاب الأناشيد انف الذكر العبارة ( محمد توفيق آل حسين أغا الأفغان ) واذ لم يعترض على تلك العبارة احد في ذلك الوقت وكان المترجم له حيا آنذاك وقد كتبت العبارة في حياته وبعلمه الا ان الكاتب اليوم قد ذهب بهم بعيدا الى الأرناؤوط وهنا نأتي لنناقش عبارة الكاتب التي يقرر فيها أنهم (من عرب الارناؤوط ) وهنا السوال المطروح على الكاتب من أين جاء بهذا الخط النسبي الجديد والمصطلح الجديد (عرب الارناؤوط ) وعلى أي مصدر تاريخي اعتمد الباحث ؟؟ وكيف

نسب اسرة اغوان الى الأرناؤوط مخالفا المصدر الذي اعتمده بذكر معلوماته عن شخصية المرحوم محمد توفيق ال اغوان

الجزء الاول الصفحة 49 آل بحري : لا وجود لعائلة موصلية تلقب بال بحري فبحري هو لقب يونس نفسه وليس لقبا قديما يعود لعائلته، وقد ذكر الباحث أنهم من بيوتات محلة خزرج ؟؟ بينما يقول الأستاذ قصي حسين فرج في كتاب (محلة باب الطوب جوبة البكارة )الطبعة الثانية 2010م الصفحة 25 -26( صالح أغا بن خلف العيسى الجبوري وهو والد السائح يونس بحري الذي سكن المحلة من جهة مدرسة المثنى المتوسطة )أي من سكان محلة باب الطوب وهو الذي تنافس على المختارية ، ثم ان الكاتب قصي حسين ال فرج يعود فيستبعد أن يكون صالح أغا هو والد يونس بحري بقوله في الهامش صفحة 26 من الكتاب المذكور ( واني لاستبعد أن يكون صالح أغا هو والد يونس بحري لان الحاج صالح أغا قد توفي في آذار 1934 م عن عمر ناهز 124 سنة كما نشر في جريدة فتى العراق من السنة المذكورة )ولم يوضح الكاتب قصي آل فرج مقصده من تلك العبارة فهل هي إنكار أن يكون صالح أغا والدا ليونس بحري فمن هو والده اذا ؟! أم انه قصد أن يكون هناك صالح أغا آخر غير والد يونس بحري ؟ الله العالم .

الجزء الاول الصفحة 144- 151 آل الجلبي : يذكر الأستاذ عماد غانم في الصفحة 145 السطر الخامس قوله ( صدر فرمان عثماني بمنحه لقب الجلبي )، فاذا علم أن لقب الجلبي هو لقب اجتماعي محلي يخاطب به الأغنياء والموسرين من أبناء المجتمع لا يمنح من قبل الدولة العثمانية بفرمان كما زعم الكاتب فهو ليس من الالقاب الحكومية التي تمنح من الدولة ولنا أن نسال الكاتب ان كان قد شاهد ذلك الفرمان العثماني بنفسه ؟ وقراءه وترجم محتواه أم انه يردد كلاما لا أصل له ( قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) وليس المشاهدة والعيان السماع والأصل في تحقيق الأخبار والمرويات هو الأخذ عن الثقات وعلى كل حال فان كان لديه فرمانا عثمانيا عليه إبرازه كوثيقة بعد ترجمتها وتصديقها من قبل الدولة التركية لتثبيتها كوثيقة حقيقية

الجزء الاول الصفحة 152-158 آل جلميران ذكر الكاتب في الصفحة 153 السطر العاشر ان تسمية جلميران أصلها ( نسبة إلى احد أجدادهم الذي كان له أربعين فارسا وهي لفظة من مقطعين (جل ) بمعنى أربعين و(ميران ) وتعني أمير ) ثم يذكر تفسيرا آخرا بقوله ( يذكر أبناء أسرة آل جلميران ان للشجاعة التي أبداها جد الأسرة علي في القتال ضد الجيش الإيراني في الدفاع عن بغداد فقد صدر فرمان عثماني بمنحه لقب مير ميران وبنتيجة التداول وبمرور الزمن أصبح هذا اللقب يلفظ جلميران ) ولم يحلنا الكاتب إلى مصدر تاريخي يوثق ذلك خصوصا أن لقب (الميرميران) ويعني أمير الأمراء هو من الألقاب النادرة ومعظم من حملها في التاريخ العثماني هم من المشاهير المعروفين والمثبتين في سجلات الدولة العثمانية على ان الفارق واضح بين لفظة الميرميران والجلميران ، وهنا نود ان ننوه الى ان المؤلف حنا بطاطو عندما ذكر عن شخصية عدنان جلميران سكرتير الحزب الشيوعي قال عنه انه كردي مستعرب استنادا الى الوثائق التي استخرجها من سجلات الدولة العراقية وعلى كل حال فمن لديه وثائق وفرمانات عليه ترجمته محتواها وتصديقها في تركيا ونشر محتواها بشكل علمي يمكن الباحث من الحصول عليها واعتمادها كمصادر وثائقية محققة .

الجزء الاول الصفحة 164 – 166 الجزء الأول آل الجند رمة ذكر الكاتب في السطر الأخير من الصفحة 164 أن جد الأسرة كان يعمل في الدرك العثماني ( تطوع يوما في اغتيال والي الموصل الجائر، إلا أن محاولته باءت بالفشل فصدر قرارا بإعدامه )لم يحل الكاتب إلى مصدر تاريخي يؤكد ذلك ولم يحدد من هو ذلك الوالي بالتحديد والفترة الزمنية التي كانت فيه تلك الحادثة .

الصفحة 194الجزء الأول آل حبش ذكر العبارة ( من بيوتات محلة) ؟؟ ولم يحدد اسم المحلة ؟؟ وتركه معلقة

الصفحة 242- 244 آل الحلاوجي ذكر الكاتب أنهم من ب

يوتات محلة باب البيض سنة 1740م ولم يحلنا الى مصدر او وثيقة تؤكد التاريخ الذي ذكره لصفحة 247 – 249 ال حمودي ذكر الكاتب أن جدهم حمودي بن إبراهيم وصل الموصل سنة 1700م من منطقة سكاكة ولم يحلنا الى مصدر أو وثيقة تاريخية تؤكد ذلك ...

الصفحة 249- 251 الجزء الأول ال سيد حمو تكرر هذا العنوان مرة أخرى في الصفحات 272-273 من نفس الكتاب ..

الصفحة 309- 313 ال خيرو ذكر الكاتب أن جدهم قدم الموصل من بلاد الشام بحدود العام 1750م ولم يحلنا الى مصدر او وثيقة تاريخية تؤكد ذلك

الصفحة 332- 343 الجزء الاول ال الدبوني ذكر الكاتب وجود فرمانات عثمانية ، وبراءات صادرة ان تاريخ العائلة يعود الى 400 سنة في الموصل ،لم يحدد الكاتب تواريخ تلك الفرمانات وعددها ومحتواها وهل بحوزته فرمان بعمر 400 سنة كما ذكر ثم ان الكاتب يؤكد ان كلمة دبون هي كلمة تركية اوغزية الا انه نفى ما ذكره المرحوم عبدالمنعم الغلامي من نسبتهم الى قرية الدبونة قرب تلعفر عند أبو ماريه واحتج بقوله ( وما يؤكد صحة ما ذهبنا اليه وجود بقاع أخرى متفرقة بالعراق والبلاد العربية بهذا العنوان ) ولم يسمي لنا الكاتب واحدة من تلك البقاع ولم يحدد لنا موقعها الجغرافي ، علما انه توجد منطقة واحدة في جنوب العراق تسمى دبونة جنوب العراق يسكنها حاليا عشيرة البو مياح وهذه البقعة سميت بالدبونة لان شخصا من نفس الدبونيين وهو عسكري سكنها فترة من الزمن فنسبت إليه في زمن غير بعيد ولا وجود لبقعة أخرى غيرها بهذا الاسم وقد غاب عن الكاتب انه لم يكن الغلامي وحده الذي ذكر نسبتهم إلى قرية الدبونة فهذا المرحوم عباس العزاوي في كتابه عشائر العراق يؤكد ذلك أيضا نقلا عميد الاسرة الدبونية انذاك وهو المرحوم سامي الدبوني واليك عزيزي القارئ ماذكره عباس العزاوي نقلا عن سامي الدبوني قال (وذكر لي الأستاذ المرحوم سامي الدبوني أن أمراء عبادة ينتسبون إلى الإمام موسى الكاظم. ولعل هؤلاء تولوا رئاستهم أخيرا وإلا فلا يأتلف هذا والمنقول قطعا وهم الآن في حالة تشتت. قال ومنهم :1 - الدبونيون. نزحوا إلى الموصل وكانوا في سنجار وسرق والجراحي، قبل نحو مائتي سنة عدّهم سادة) عباس العزاوي المصدر عشائر العراق الجزء الأول الصفحة 323 ،بينما لم يحلنا الكاتب إلى مصدر معلوماته التي يؤكدها بلا دليل حسب الأهواء الجديدة على ما يبدو،ولنا أن نتساءل عن هذا التوجه الجديد لدى أصحاب تلك الأقلام التي تجاهل أصحابها أمهات الكتب والمصادر وذكروا أشياء لم يستطيعوا إثباتها بمصدر آخر ولا بوثيقة تاريخية ولم يدعموا أقوالهم بما يقنع القارئ الكريم سوى أنها تتفق وهوى من كتب لهم أو كتب عنهم وقد ذكر الكاتب عبارات غريبة في قوله ( وقد استقر هذا البيت ذو النفوذ الديني والسلطوي) ولم يحلا الكاتب إلى مصدر تاريخي يؤكد ذلك النفوذ الديني والسلطوي وماذا يقصد بالنفوذ السلطوي كما ذكر الباحث في الصفحة 333 عن وجود طريق أطلق عليه اسم (الطريق السلطاني) وعرفه بانه الطريق الرابط بين بيوت الجليليين وديوان السراي الذي يمر عبر محلة جامع خزام كما عرفه أيضا في كتابه محلة باب السراي الصفحة 56 الطبعة الثانية 2012م بانه المرقم بشارع 36 ولنا ان نسال الكاتب من اين استقى تلك المعلومة وعلى مصدر وثائقي أو خارطة تم تثبيت طريق باسم الطريق السلطاني ؟! اذ لم يكن باشوات السراي في الموصل بدرجة سلطان كي يطلق على طريقهم باسم الطريق السلطاني فلا وجود لسلاطين في مدينة الموصل ولا وجود لطريق باسم الطريق السلطاني المزعوم والذي يبدو ان الكاتب أراد أن يضفي نوعا من التعظيم والتبجيل لعائلة معينة او محلة بأكملها محاكيا ما كتبه الكاتب عبد الله أمين أغا في النهج التعظيمي الذي يتضح جليا في عنوان كتاب( محلة باب البيض الكبرى ) اذ لا وجود لمحلة تحت اسم باب البيض الكبرى ،وإنما هي محلتان مختلفتان عن بعضهما البعض من حيث نمط السكان واللهجة والعادات والتقاليد والعمق التاريخي ولا صحة لما ذكره حنا بطاطو من ان هناك حكام فعليين لمحلات مدينة الموصل فالمؤرخ بيرسي كيمب يقرر بعد بحث طويل انه لم تكن بالموصل عملية حكم لمحلات المدينة من قبل العائلات كما في الشام

الجزء الأول الصفحة 388 آل الرمضاني

ذكر أنهم من سكان محلة الرابعية والصحيح انهم من سكان محلة الشيخ أبو العلا، كما خلط الكاتب بين الشيخ سليم الواعظ ت 1160هــ / 1747م مع ال يوسف الرمضاني الواعظ وهو من غير تلك العائلة فقد تلقب بالواعظ اكثر من عائلة بالموصل .

الجزء الصفحة 37 – 38 آل الايبكي: ذكر أنهم أعقاب قرة مصطفى بك بن يعقوب أغا الخرفاوي بن محمد بك (حامل السجادة ) ولم يذكر أنهم من العباسيين ثم في السطر السادس الصفحة 38 يقول ( ومن العباسيين أيضا آل هلاي بكي في تلعفر وال شيخ بزيني والقاضي ) فهو لم يذكر عباسية آل الأيبكي كي يستأنف ويقول (ومن العباسيين أيضا فلان وفلان .... ) ومما يؤاخذ عليه الكاتب أيضا انه خلط آل هلا يبكي في تلعفر وال شيخ بزيني( الأكراد) والقاضي مع موضوع عنوانه آل الأيبكي الموصليون ضمنا في عبارته تلك وفي ذلك خروج عن صلب الموضوع وخلط غير مبرر

الجزء الاول الصفحة 42(بيوتات موصلية ) السطر السابع تحت عنوان (اغوان ) يذكر الباحث العبارة (اغوان : من بيوتات محلة ، وهم اعقاب الجد عبدالله اغوان الذي كان سلحدار .....) و لم يسمي المحلة التي كانوا يسكنون فيها وتركها معلقة هكذا( بيوتات محلة ،) وفي السطر التاسع ذكر في تفسيره لمعنى كلمة أغوان ( واغوان تعني مثنى الأغا الاغاوان اي بيت الاغاوين وليس من الأفغان كما أشيع عند العامة وهم من عرب الارناؤوط ) ، ولكي نناقش هذه العبارة والتفسير الغريب الغير موثق واللا منطقي الذي جاء به الكاتب من بنات افكاره مدعيا ان ذلك مما اشيع عند العامة بخلاف الموثق ،نقول ان تفسير كلمة الاغوان على انها مثنى كلمة اغا تفسير بعيد عن الصحة مطلقا وهناك وثائق تدحض ما ذهب اليه الكاتب ، ولكي نقف على حقيقة الأمر نقول أن كلمة (الاغوان) لا تعني مثنى كلمة (أغا) مطلقا ولو كانت مثنى كلمة أغا لكانت تلفظ (أغا وان ) وليس (أغوان ) ولم يحلنا الى مصدر علمي ووثائقي في هذا التفسير كما أن اللفظ لا يستقيم وزنا ولم يستعمل في لهجة اهل الموصل مثل هذا اللفظ مطلقا اذ كان هناك عوائل أخرى فيها أكثر من أغا اطلق عليهم الأغوات بصفة الجمع

واما (الاغوان) فهم فصيلة من الأفغان ومدينتهم هي (قندهار) كما ذكر المؤرخ ياسين العمري في كتابه (الدر المكنون ) وقد ذكرهم ياسين العمري في كتابيه (الدر المكنون والآثار الجلية في الحوادث الأرضية) وذلك في حوادث سنة 1168 هــ/ 1747م وذكر أن لهم أمير كان يدعى (أزاد خان ملك الاغوان) حدثت بينه وبين اشرف شاه ملك الأفغان حروب سنة 1168هـ/1747م فغلب ازاد خان اشرف شاه في بداية العام ثم غلبه اشرف شاه في نهاية العام المذكور فاضطر للهرب وقدم الموصل ونزل هو وحريمه ضيفا في دار اسعد اغا الجليلي (ينظر مخطوطة زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية الصفحة 22 بخط الدكتور داؤود ألجلبي والمحفوظة في مكتب الأوقاف العامة بالموصل ومما يجدر الإشارة إليه أن الأستاذ عماد عبد السلام رؤوف عندما قام بتحقيق زبدة الاثار الجلية اعتمد على نسخة أو نسختين مكتوبة بواسطة الآلة الكاتبة وليس على النسخة الخطية للدكتور داؤود الجلبي وقد غير كلمة (أغوان )إلى كلمة (أفغان ) فأصبحت العبارة في كتابه المطبوع كالتالي ( ازاد خان ملك الافغان الذي تنازع مع اشرف شاه ملك الافغان ) ينظركتاب ( زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية لياسين العمري تحقيق عماد عبدالسلام رؤوف مطبعة النجف 1974م في حوادث العام 1168هـ ) ،غير ان العبارة الأصلية من المخطوطة الأم بخط الدكتور داؤود الجلبي تذكر (أزاد خان ملك الاغوان) فيكون ما كتبه الأستاذ الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف في تحقيقه المطبوع سنة 1974م هو تغيير لهذه العبارة إما (خطا أو تصحيف أو تغيير مقصود ) والله تعالى اعلم ، على أننا لم نتاكد من النسخ المكتوبه على الآلة الكاتبة التي اعتمدها المحقق رؤوف وهل أن العبارة موجودة بشكلها الصحيح أم لا ؟؟ مع انه لم يبتعد عن المعنى المضمون فالاغوان هم فرع من الافغان وهذا هو اسمهم (أغوان ) ولنا أن نتساءل إن كان قد غير العبارة فلماذا غيرها ؟،كما ورد في كتاب الدر المكنون في حوادث العام 1166هـ /1745م عن أسباب الخلاف بين شاه العجم والاغوان (ازاد خان ) إذ يقول ياسين العمري ( أن سبب ذلك أن شاه العجم بلغه حسن ابنة أزاد خان فخطبها فامتنع أزاد خان فاحتال عليه وأرسله الى بعض البلاد واحضر البنت وعقد عليها )ينظر(الصفحة 908 المجلد الثاني من الدر المكنون الناشر معاوية العمري سنة النشر 2012م ) وفي الصفحة 909 من نفس الكتاب يذكر العمري عن انكسار ازاد خان الاغوان ويقول ( وقتل من الاغوان خلق كثير ) ، ثم تناقض الكاتب مع المصدر الذي اعتمده فانه لما ترجم لشخصية المرحوم محمد توفيق أغوان معتمدا على كتاب ( الأناشيد الموصلية للمدارس العربية ) المطبوع سنة 1915م كمصدر الا ان هذا المصدر المذكور هو الذي يؤكد أفغانية آل أغوان !!! التي ينكرها الكاتب بلا دليل ينظر الصفحة 30 من كتاب الأناشيد انف الذكر العبارة ( محمد توفيق آل حسين أغا الأفغان ) واذ لم يعترض على تلك العبارة احد في ذلك الوقت وكان المترجم له حيا آنذاك وقد كتبت العبارة في حياته وبعلمه الا ان الكاتب اليوم قد ذهب بهم بعيدا الى الأرناؤوط وهنا نأتي لنناقش عبارة الكاتب التي يقرر فيها أنهم (من عرب الارناؤوط ) وهنا السوال المطروح على الكاتب من أين جاء بهذا الخط النسبي الجديد والمصطلح الجديد (عرب الارناؤوط ) وعلى أي مصدر تاريخي اعتمد الباحث ؟؟ وكيف

نسب اسرة اغوان الى الأرناؤوط مخالفا المصدر الذي اعتمده بذكر معلوماته عن شخصية المرحوم محمد توفيق ال اغوان

الجزء الاول الصفحة 49 آل بحري : لا وجود لعائلة موصلية تلقب بال بحري فبحري هو لقب يونس نفسه وليس لقبا قديما يعود لعائلته، وقد ذكر الباحث أنهم من بيوتات محلة خزرج ؟؟ بينما يقول الأستاذ قصي حسين فرج في كتاب (محلة باب الطوب جوبة البكارة )الطبعة الثانية 2010م الصفحة 25 -26( صالح أغا بن خلف العيسى الجبوري وهو والد السائح يونس بحري الذي سكن المحلة من جهة مدرسة المثنى المتوسطة )أي من سكان محلة باب الطوب وهو الذي تنافس على المختارية ، ثم ان الكاتب قصي حسين ال فرج يعود فيستبعد أن يكون صالح أغا هو والد يونس بحري بقوله في الهامش صفحة 26 من الكتاب المذكور ( واني لاستبعد أن يكون صالح أغا هو والد يونس بحري لان الحاج صالح أغا قد توفي في آذار 1934 م عن عمر ناهز 124 سنة كما نشر في جريدة فتى العراق من السنة المذكورة )ولم يوضح الكاتب قصي آل فرج مقصده من تلك العبارة فهل هي إنكار أن يكون صالح أغا والدا ليونس بحري فمن هو والده اذا ؟! أم انه قصد أن يكون هناك صالح أغا آخر غير والد يونس بحري ؟ الله العالم .

الجزء الاول الصفحة 144- 151 آل الجلبي : يذكر الأستاذ عماد غانم في الصفحة 145 السطر الخامس قوله ( صدر فرمان عثماني بمنحه لقب الجلبي )، فاذا علم أن لقب الجلبي هو لقب اجتماعي محلي يخاطب به الأغنياء والموسرين من أبناء المجتمع لا يمنح من قبل الدولة العثمانية بفرمان كما زعم الكاتب فهو ليس من الالقاب الحكومية التي تمنح من الدولة ولنا أن نسال الكاتب ان كان قد شاهد ذلك الفرمان العثماني بنفسه ؟ وقراءه وترجم محتواه أم انه يردد كلاما لا أصل له ( قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) وليس المشاهدة والعيان السماع والأصل في تحقيق الأخبار والمرويات هو الأخذ عن الثقات وعلى كل حال فان كان لديه فرمانا عثمانيا عليه إبرازه كوثيقة بعد ترجمتها وتصديقها من قبل الدولة التركية لتثبيتها كوثيقة حقيقية

الجزء الاول الصفحة 152-158 آل جلميران ذكر الكاتب في الصفحة 153 السطر العاشر ان تسمية جلميران أصلها ( نسبة إلى احد أجدادهم الذي كان له أربعين فارسا وهي لفظة من مقطعين (جل ) بمعنى أربعين و(ميران ) وتعني أمير ) ثم يذكر تفسيرا آخرا بقوله ( يذكر أبناء أسرة آل جلميران ان للشجاعة التي أبداها جد الأسرة علي في القتال ضد الجيش الإيراني في الدفاع عن بغداد فقد صدر فرمان عثماني بمنحه لقب مير ميران وبنتيجة التداول وبمرور الزمن أصبح هذا اللقب يلفظ جلميران ) ولم يحلنا الكاتب إلى مصدر تاريخي يوثق ذلك خصوصا أن لقب (الميرميران) ويعني أمير الأمراء هو من الألقاب النادرة ومعظم من حملها في التاريخ العثماني هم من المشاهير المعروفين والمثبتين في سجلات الدولة العثمانية على ان الفارق واضح بين لفظة الميرميران والجلميران ، وهنا نود ان ننوه الى ان المؤلف حنا بطاطو عندما ذكر عن شخصية عدنان جلميران سكرتير الحزب الشيوعي قال عنه انه كردي مستعرب استنادا الى الوثائق التي استخرجها من سجلات الدولة العراقية وعلى كل حال فمن لديه وثائق وفرمانات عليه ترجمته محتواها وتصديقها في تركيا ونشر محتواها بشكل علمي يمكن الباحث من الحصول عليها واعتمادها كمصادر وثائقية محققة .

الجزء الاول الصفحة 164 – 166 الجزء الأول آل الجند رمة ذكر الكاتب في السطر الأخير من الصفحة 164 أن جد الأسرة كان يعمل في الدرك العثماني ( تطوع يوما في اغتيال والي الموصل الجائر، إلا أن محاولته باءت بالفشل فصدر قرارا بإعدامه )لم يحل الكاتب إلى مصدر تاريخي يؤكد ذلك ولم يحدد من هو ذلك الوالي بالتحديد والفترة الزمنية التي كانت فيه تلك الحادثة .

الصفحة 194الجزء الأول آل حبش ذكر العبارة ( من بيوتات محلة) ؟؟ ولم يحدد اسم المحلة ؟؟ وتركه معلقة

الصفحة 242- 244 آل الحلاوجي ذكر الكاتب أنهم من ب

يوتات محلة باب البيض سنة 1740م ولم يحلنا الى مصدر او وثيقة تؤكد التاريخ الذي ذكره لصفحة 247 – 249 ال حمودي ذكر الكاتب أن جدهم حمودي بن إبراهيم وصل الموصل سنة 1700م من منطقة سكاكة ولم يحلنا الى مصدر أو وثيقة تاريخية تؤكد ذلك ...

الصفحة 249- 251 الجزء الأول ال سيد حمو تكرر هذا العنوان مرة أخرى في الصفحات 272-273 من نفس الكتاب ..

الصفحة 309- 313 ال خيرو ذكر الكاتب أن جدهم قدم الموصل من بلاد الشام بحدود العام 1750م ولم يحلنا الى مصدر او وثيقة تاريخية تؤكد ذلك

الصفحة 332- 343 الجزء الاول ال الدبوني ذكر الكاتب وجود فرمانات عثمانية ، وبراءات صادرة ان تاريخ العائلة يعود الى 400 سنة في الموصل ،لم يحدد الكاتب تواريخ تلك الفرمانات وعددها ومحتواها وهل بحوزته فرمان بعمر 400 سنة كما ذكر ثم ان الكاتب يؤكد ان كلمة دبون هي كلمة تركية اوغزية الا انه نفى ما ذكره المرحوم عبدالمنعم الغلامي من نسبتهم الى قرية الدبونة قرب تلعفر عند أبو ماريه واحتج بقوله ( وما يؤكد صحة ما ذهبنا اليه وجود بقاع أخرى متفرقة بالعراق والبلاد العربية بهذا العنوان ) ولم يسمي لنا الكاتب واحدة من تلك البقاع ولم يحدد لنا موقعها الجغرافي ، علما انه توجد منطقة واحدة في جنوب العراق تسمى دبونة جنوب العراق يسكنها حاليا عشيرة البو مياح وهذه البقعة سميت بالدبونة لان شخصا من نفس الدبونيين وهو عسكري سكنها فترة من الزمن فنسبت إليه في زمن غير بعيد ولا وجود لبقعة أخرى غيرها بهذا الاسم وقد غاب عن الكاتب انه لم يكن الغلامي وحده الذي ذكر نسبتهم إلى قرية الدبونة فهذا المرحوم عباس العزاوي في كتابه عشائر العراق يؤكد ذلك أيضا نقلا عميد الاسرة الدبونية انذاك وهو المرحوم سامي الدبوني واليك عزيزي القارئ ماذكره عباس العزاوي نقلا عن سامي الدبوني قال (وذكر لي الأستاذ المرحوم سامي الدبوني أن أمراء عبادة ينتسبون إلى الإمام موسى الكاظم. ولعل هؤلاء تولوا رئاستهم أخيرا وإلا فلا يأتلف هذا والمنقول قطعا وهم الآن في حالة تشتت. قال ومنهم :1 - الدبونيون. نزحوا إلى الموصل وكانوا في سنجار وسرق والجراحي، قبل نحو مائتي سنة عدّهم سادة) عباس العزاوي المصدر عشائر العراق الجزء الأول الصفحة 323 ،بينما لم يحلنا الكاتب إلى مصدر معلوماته التي يؤكدها بلا دليل حسب الأهواء الجديدة على ما يبدو،ولنا أن نتساءل عن هذا التوجه الجديد لدى أصحاب تلك الأقلام التي تجاهل أصحابها أمهات الكتب والمصادر وذكروا أشياء لم يستطيعوا إثباتها بمصدر آخر ولا بوثيقة تاريخية ولم يدعموا أقوالهم بما يقنع القارئ الكريم سوى أنها تتفق وهوى من كتب لهم أو كتب عنهم وقد ذكر الكاتب عبارات غريبة في قوله ( وقد استقر هذا البيت ذو النفوذ الديني والسلطوي) ولم يحلا الكاتب إلى مصدر تاريخي يؤكد ذلك النفوذ الديني والسلطوي وماذا يقصد بالنفوذ السلطوي كما ذكر الباحث في الصفحة 333 عن وجود طريق أطلق عليه اسم (الطريق السلطاني) وعرفه بانه الطريق الرابط بين بيوت الجليليين وديوان السراي الذي يمر عبر محلة جامع خزام كما عرفه أيضا في كتابه محلة باب السراي الصفحة 56 الطبعة الثانية 2012م بانه المرقم بشارع 36 ولنا ان نسال الكاتب من اين استقى تلك المعلومة وعلى مصدر وثائقي أو خارطة تم تثبيت طريق باسم الطريق السلطاني ؟! اذ لم يكن باشوات السراي في الموصل بدرجة سلطان كي يطلق على طريقهم باسم الطريق السلطاني فلا وجود لسلاطين في مدينة الموصل ولا وجود لطريق باسم الطريق السلطاني المزعوم والذي يبدو ان الكاتب أراد أن يضفي نوعا من التعظيم والتبجيل لعائلة معينة او محلة بأكملها محاكيا ما كتبه الكاتب عبد الله أمين أغا في النهج التعظيمي الذي يتضح جليا في عنوان كتاب( محلة باب البيض الكبرى ) اذ لا وجود لمحلة تحت اسم باب البيض الكبرى ،وإنما هي محلتان مختلفتان عن بعضهما البعض من حيث نمط السكان واللهجة والعادات والتقاليد والعمق التاريخي ولا صحة لما ذكره حنا بطاطو من ان هناك حكام فعليين لمحلات مدينة الموصل فالمؤرخ بيرسي كيمب يقرر بعد بحث طويل انه لم تكن بالموصل عملية حكم لمحلات المدينة من قبل العائلات كما في الشام

الجزء الأول الصفحة 388 آل الرمضاني

ذكر أنهم من سكان محلة الرابعية والصحيح انهم من سكان محلة الشيخ أبو العلا، كما خلط الكاتب بين الشيخ سليم الواعظ ت 1160هــ / 1747م مع ال يوسف الرمضاني الواعظ وهو من غير تلك العائلة فقد تلقب بالواعظ اكثر من عائلة بالموصل .